武蔵野市のPFASの取り組み~その3専門家の科学的広域的な分析を求める

武蔵野市HPより。https://www.city.musashino.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/jogesuido/suido/1041353.html

武蔵野・生活者ネットワークと西園寺みきこは、2020年1月以来、地下水の有機フッ素化合物(PFASと総称)汚染について要望を続けてきました。過去の取り組みに関する記事4本はこちらから。2020年1月記事。2023年2月記事。2024年7月記事。

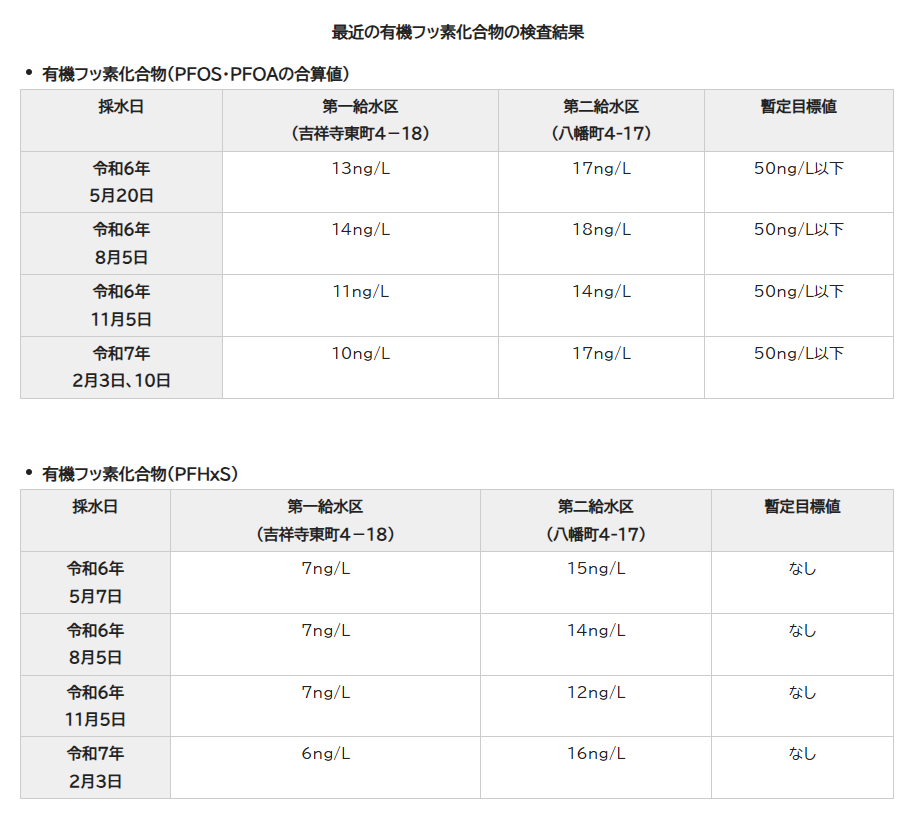

武蔵野市の水道水は、暫定目標値をクリアしています

武蔵野市の水道水PFAS、直近の測定値は今年2月に採水したもの。上記のように大きな変化はなく、国の暫定目標値50ng/㍑を越えていません。

水源井戸ごと検査4回目の結果~暫定目標値超え2か所が判明

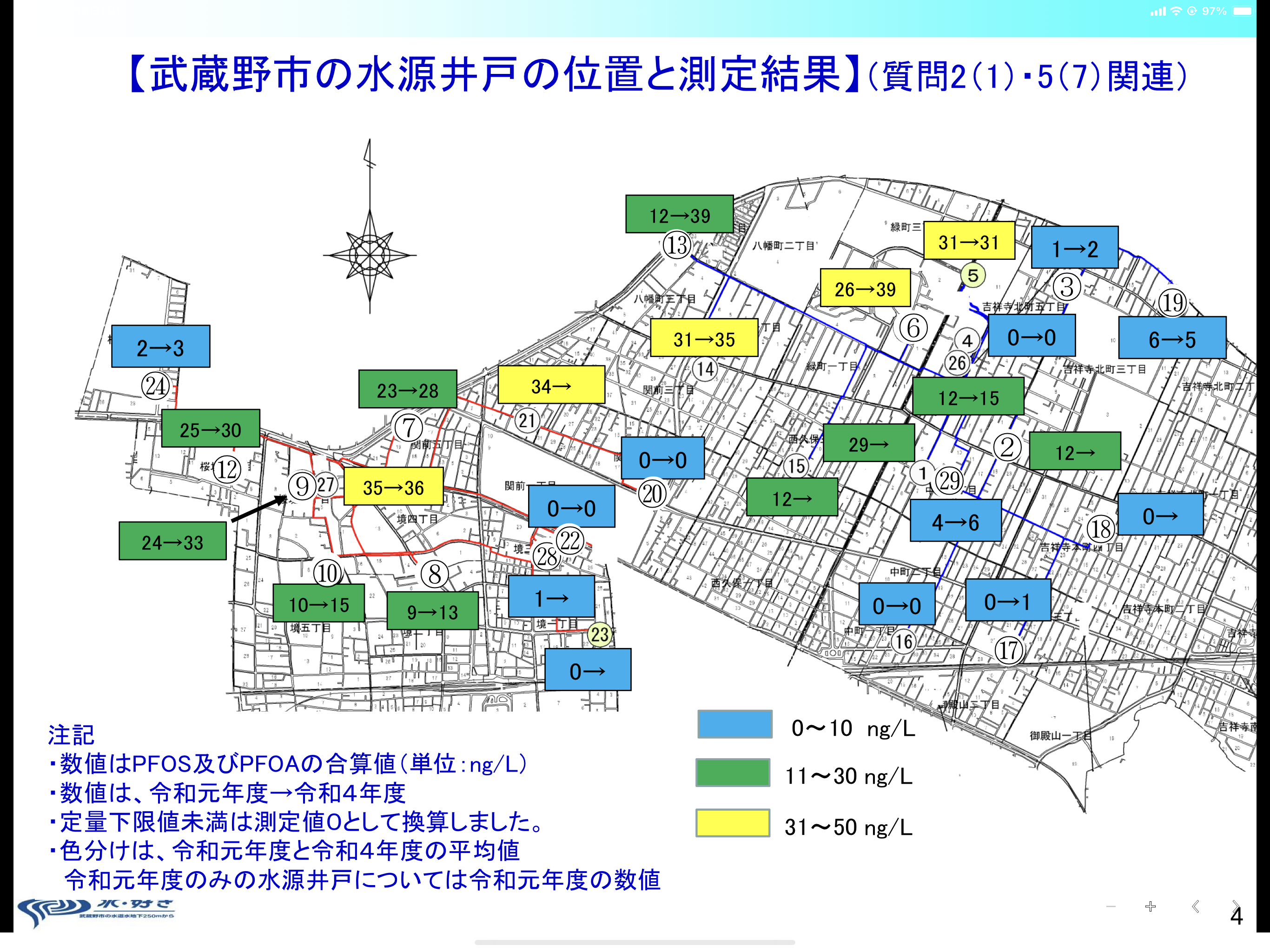

上記は、地下水と河川水をブレンドした後の、管末(浄水場の出口)での数値です。地下水汚染に注目が集まっている中、水源井戸ごとでどうなっているか? 2020年1月以来、4回目の結果が公表されました。

その結果、27本の水源井戸のうち2か所で「暫定目標値超え」が判明。市はくみ上げを停止しています。これまでに議会で確認してきた通りの当然の対応です。したがって私たちが飲み水として使っている水道水には、この2本の地下水は含まれていません。

他の25本の水源井戸はどうなっているか?

多摩地域の水源井戸、民間井戸で次々に高濃度汚染が判明してきたこの5年。武蔵野市内でも「水源井戸ではないけれど」暫定目標値超えの井戸があることが既に判明していましたので、「いずれ水源井戸でも…」と想定はしていました。「安全でおいしい武蔵野市の地下水を守ろう!飲み続けよう!」と訴えてきた生活者ネット議員として、大変残念ではあります。

しかし、客観的科学的に状況を把握することが大切であり、市議会議員として責務です。他25本の水源井戸の数値を見てみると、いくつかわかってくることがあります。

下記は、昨年7月記事に書いたのと同じマップで、1回目(2020年1月~7月採水)と2回目(2023年1月~2月採水)の結果を示してあります。この時点では、最大で39ng/㍑でした。(⑥と⑬)

その後検査頻度をあげ、3回目(2023年12月~2024年3月採水)と今回の4回目(2025年1月~3月採水)の数値を書き足すと以下のようになります。https://www.city.musashino.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/jogesuido/suido/1041353.html

①29→32→55(暫定目標値超え) ②12→35→36 ③1→2→1→2 ④4回とも検出限界値以下。 ⑤31→31→18→20 ⑥26→39→30→34 ⑦23→28→26→35 ⑧9→13→10→15 ⑨24→33→29→32 ⑩10→15→13→15 ⑪欠番 ⑫25→30→23→23 ⑬12→39→27→32 ⑭31→35→38→66(暫定目標値超え) ⑮12→22→22 ⑯4回とも検出限界値以下。⑰0→1→0→5 ⑱3回とも検出限界値以下。 ⑲6→5→5→7 ⑳4回とも検出限界値以下。 ㉑34→38→31 ㉒4回とも検出限界値以下。 ㉓3回とも検出限界値以下。 ㉔2→3→3→4 ㉕欠番 ㉖12→15→14→22 ㉗35→36→28→26 ㉘1→1→2 ㉙4→6→4→11 (数値が3つしかない井戸は、メンテナンス等の事情で検査をパスしたためとのこと)

上昇傾向にある水源井戸が数本ある

数値の推移をみると、概ね横ばい状態にあるように見えますが、数本で「上昇傾向にあるか?」と思われる井戸があります。もちろん横ばい状態にある井戸も注意を怠ってはいけません。1・2回目39ng/㍑と高かった⑥⑬とは異なる井戸、①と⑭で暫定目標値超えが判明したわけですから。油断は禁物です。

地下「みずみち」は生活感覚と異なる~専門家の広域的な分析が不可欠

暫定目標値超えの井戸がある一方、そこから数百mしか離れていない井戸で、「4回とも検出限界値以下」のところもある。地下水の汚染は、私たちが地上で感じている生活感覚とは異なる「みずみち」の流れで起こっていることが窺われます。汚染源の特定とその広がりを正確に知り、対策を取るために、専門家による科学的で広域的な分析が不可欠です。

PFAS除去はできないのか?

「安全でおいしい武蔵野市の地下水を守ろう!飲み続けよう!」と訴えてきた生活者ネット議員として、何らかの除去対策をとって地下水を守る、飲み続けることを強く願います。が、現時点では困難であることも事実。

理由のひとつは、安定した除去技術が確立されていないこと。小規模であれば昨年7月記事で書いた通り、浄水器で対応できますが、大規模な水道事業で導入可能な技術の確立にはもう少し時間がかかる。当面はくみ上げを停止し、推移を見守りつつ技術の確立を待つしかありません。

理由の二つ目は、費用負担。新たな除去技術の導入には億単位の多額な費用が必須。それを誰が負担するのか? 武蔵野市は近隣自治体と異なり、独自で水道事業を営んでいますから、理論上は市長が提案して議会が承認すれば除去費用を負担する決定権を持っています。が、将来東京都水道との一元化を目指している状況を踏まえるとなかなか判断しにくい。本来は、汚染源を特定した上で、汚染源責任を問うべきと考えますが、これも長期間かかる司法判断を待たなければならない。国や都の迅速で果敢な決断と助成制度創設がなければ、なかなか除去技術の導入には至らない現状は、大変残念です。

なお、既知の「くみ上げて活性炭でろ過する除去」の他に、「くみ上げをしない除去」技術や、光触媒によるPFAS分解技術などが進められているとの報道もあり、その進展に注目していきます。

PFOS/PFOA比率が汚染源特定のヒントになる

PFAS汚染源特定には、成分比率が大きなヒントになることがわかっています。代表的なPFASで、水道水の「水質管理目標設定項目」となっているPFOS・PFOAは、合算で「50ng/㍑」を暫定目標値としているため、HPで合計値しか公表していませんが、今後は成分比率も公表すべきです。

PFOSは、泡消火剤・半導体製造・はっ水剤。PFOAは、フッ素樹脂工程で使われ、副生成物として生成する。使われ方が違うのです。

米軍嘉手納基地からの泡消火剤が汚染源とされる沖縄県中部で、PFOS/PFOA比が20:1。米軍横田基地周辺では、6:1。PFOSが多い。

逆に空調機工場近くの大阪府摂津市では、1:10,000。宮城県名取市で1:5。とPFOAが多い。比率が大きく異なる報告が、京都大学小泉昭夫名誉教授からなされています。

現在、多摩地域の各自治体で、民間井戸や湧き水のPFAS測定が進みつつありますが、合算値でなく成分比率を公表することで、汚染源特定に大きく前進することは間違いありません。

※ PFOS・PFOAは、2026年度から「水質基準項目(水道事業者すべての義務)」にカテゴリーが引き上げられることが決まっています。代替物質のPFHxSは、目標値なしの「要検討項目」のまま据え置き。数千種類あるとされているPFASのそれ以外の項目は、まだ手付かずです。生活者ネットワークは、現在の3種類のみならずPFAS全体の測定と把握を要望しています。

地上から見えない地下水汚染に注目し、声を挙げていきましょう

武蔵野市の水道事業は、東京都水道と一元化していないため、この5年間、水道部の職員と密にやり取りをしながら要望を一つずつ実現させることができました。一元化済の自治体では「水道部という部署がない、担当職員もいない」「市議会で要望しても、直接の答弁を聞くことができない。予算化も叶わない」現状を聞くにつけ、武蔵野市の水道事業の「自治の重み」を感じます。私たちの足元にある地下水に注目し、声を挙げていきましょう。

2024年度実施済みの民間井戸検査結果 29か所で暫定目標値超え

昨年7月の記事で、2024年度予算で、民間井戸所有者に対してPFAS検査を補助する予算が実現したことを報告しました。対象となる153本の井戸のうち、73か所が検査を希望され、昨年11~12月に採水が行われました。

結果、29か所で暫定目標値超え。最大で130ng/㍑が判明しました。73か所の内訳は、「5ng/㍑以下が9か所」「5~50ng/㍑が35か所」「50ng/㍑超えが29か所」です。これらについては、数値の公表はされないのが大変残念です。公表し、前述のように専門家の科学的広域的な分析を行うべきです。

状況把握が進んできた

目標値を諸外国のように厳格化することを避け、「50ng/㍑のまま据え置き」としたわが国の判断は、国民の生命軽視としか思えません。根拠となる論文を意図的に採用しなかったとの報道には「誰のための食品安全委員会か!」と憤りを感じます。一方、少なくても多摩地域では、この5年間で汚染状況が徐々に明らかになり、住民有志による血液検査が実施されるなど、取り組みが進んできたとも言えます。遅々として進まない苛立ちはありますが、たゆまず引き続き状況把握と政策提案に努めてまいります。